- Как быть личностью, выработать духовно свою индивидуальность. Сюда входит объяснение ребенку таких понятий, как достоинство, право на собственное мнение, на жизнь, на образование, на формирование и защиту себя самого.

- Отец/сын, мать/дочь. Ребенок должен иметь четкое представление о своей семье и ее традициях, отношениях между мужчиной и женщиной, со своими детьми, бабушками, троюродными племянниками и так далее.

- Гражданин своей страны. Здесь объясняются такие понятия как Родина, собственные национальные традиции, религия или ее отсутствие, местная, родная культура. Сюда входит и привычная культура поведения, общения.

- Общность мира. Существуют такие понятия, которые невозможно объяснить в рамках культуры или объяснять как национальные традиции. Ребенок должен знать и понимать свое влияние на общую экологию планеты, осознавать, что существуют глобальные ценности – наука, общечеловеческая культура, история, понятие мира, духовно ощущать это.

- Отсутствие достаточного внимания детям.

- Большое количество агрессии и экстремизма в различных источниках информации.

- Недостаток культуры вокруг ребенка, типичное поведение и разговоры далеки от моральных идеалов, духовно окружение бедно.

- Отсутствие авторитетных положительных примеров.

- Пропаганда секса, курения, алкоголизма и прочих негативных факторов.

- Недостаточное физическое воспитание (спорт).

- Уровень нравственности постоянно падает, как и уровень развития населения.

- Стойкие стереотипы, в том числе, что хороший человек всегда несчастливый.

- Родители могут возить ребенка или поощрять его вылазки, формирующие базовые ценности:

- В местные музеи, особенно краеведческие;

- Галереи, выставки, инсталляции, национальные достопримечательности;

- Драматический театр, оперу, балет, кукольный или театр теней;

- Прогулки к памятникам, поездки в парк;

- Поездки, связанные со спортом, например, в веревочный парк;

- Посещение футбола, тенниса, прочих соревнований или кружков;

- Тематические лагеря, школьный вариант;

- Нравственное мероприятие к празднику, например, подарить цветы ветеранам, помочь прибраться на территории, облагородить лес, посадить дерево и так далее.

Лайк

Помочь ребенку духовно вырасти – задача каждого родителя. Воспитать в нем уверенного в себе человека формируя правильные ценности не менее важно, чем поддерживать физическое здоровье. Для этого следует разобраться, что такое нравственное воспитание и как воплотить его в жизнь.

Нравственные ценности человека - основа личности

Что такое нравственное воспитание?

Ребенок, когда рождается, не имеет никакого понятия о морали или нравственности, духовно он еще не состоялся. Не зная, что можно поступить плохо или хорошо он просто берет и делает то, что приходит ему в голову. Задача такого воспитания заключается в том, что ребенок должен понять рамки, ограничивающие личность в обществе и научиться определять, что делать можно и что есть хорошо.

Что такое духовно-нравственное воспитание и что входит в это понятие

Правильное воспитание от родителей подразумевает формирование у ребенка морали, нравственного поведения, которое будет помогать принимать решения в повседневной жизни.

Например, перевести ли бабушку через дорогу, украсть ли в магазине, можно ли обозвать женщину или переспать с мужчиной. При этом кроме обязанности вести себя согласно правилам, ребенок должен понять и свои права. Например, что он никто не имеет права его обижать или обзывать, что он имеет право на защиту, на собственную веру, уважение к своей национальности, свои пути развития и так далее.

Обобщая можно сказать, что родители должны духовно передать ребенку свои социальные, национальные ориентиры, объяснить его место в обществе как гражданина, личности, жителя Земли, сына, матери и так далее.

Базовые ценности духовно-нравственного воспитания -

Основные аспекты нравственного воспитания

Существуют четыре основных направления, социальные роли, в которых должен научиться выступать ребенок, для того чтобы полноценно чувствовать себя в обществе в будущем:

Общечеловеческие нравственные ценности

Каждое из этих направлений требует отдельного воспитания и довольно четкого разграничения. Например, ребенок должен понимать, что он русский христианин, но при этом осознавать, что имеет право на свое последующее религиозное самоопределение. Он должен знать, что его родина это Россия, но национальные войны любого характера это плохо и так далее.

Какие проблемы существуют?

На данный момент нравственное развитие в обществе сильно подорвано. Концепция, пропагандируемая правительством, имеет положительный характер, однако она не работает в современных реалиях.

Задачи духовно-нравственного воспитания в семье и школе

Причин этому много:

Приоритеты нравственности - совесть и патриотизм

Бороться с окружением и запрещать определенные вещи можно, однако полностью и навсегда убрать их все равно не получиться. Лучше смириться с негативными факторами и брать ситуацию в свои руки, духовно и материально влиять на ребенка.

Совет: Оградить ребенка невозможно, так как он вырастет и все равно все узнает. Лучше, если сразу готовить его к реальной жизни, однако наполнять советы некой моральной ориентацией – сообщать базовые ценности в нужной ситуации.

Например, если пятилетний ребенок подбегает и задает вопрос «Мам, а секс это хорошо?» стоит спокойно ответить «Да, хорошо, когда ты занимаешься им с единственным любимым человеком, как мы с папой». Если ребенок в том же возрасте спросил, что значит слово из трех букв, не стоит на него кричать или запрещать это говорить, нужно сказать что это злое заклинание, которое делает человека несчастным и злым. Нравственное развитие должно быть уверенным и мягким, а не жестоким.

Воспитание в семье нравственных качеств

Если ребенок достаточно усвоит мысль, что ругань делает человека несчастным, на улице ему это уже не покажется таким крутым признаком взросления и развития. Не стоит прятать от ребенка все дурное, нужно просто правильно ориентировать его в мире. Подобная концепция воспитания не требует рассказывать ему то, что знать в этом возрасте не положено, делайте это только тогда, когда ребенок непосредственно сталкивается с этим в жизни.

Что происходит в школе?

Большую часть нравственного воспитания после достижения ребенком школьного возраста берут на себя преподаватели и окружение. Со временем он проводит там все больше и больше времени, ездит на экскурсии, участвует в школьной жизни и так далее. Это и будет формировать его личность. На этом фоне родителям стоит внимательно отнестись к личности классного руководителя, детскому окружению, сразу определить насколько оно нравственное и исходить уже из полученной информации.

Школьное воспитание осуществляется на основе базовой программы

Совет: Старайтесь как можно чаще спрашивать как дела у ребенка в школе. Нравственное воспитание должно основываться на детской реальности.

Даже если он поделился с родителями сведениями о том, что его обижают сверстники, бежать в школу и ругаться с родителями детей нельзя, это приведет к худшим последствиям. Необходимо решить проблему руками самого ребенка. Например, если у него отбирают деньги – отдать в секцию карате или бокса. Там научат не столько борьбе, сколько уверенности в себе, ребенок сможет побороть страх окружения и сформировать человеколюбивые нравственные ценности. Если от него вовремя не избавиться, а в детском возрасте это наименее болезненно, впоследствии человек может стать замкнутым или некоммуникабельным.

Воспитание патриотизма - задача всех уровней воспитателей

Базовые ценности должны делать личность более открытой, а не агрессивной или нетерпимой. При этом обязательно нужно научить ребенка отстаивать и защищать свою нравственность.

Дополнительные мероприятия

Кроме школы и разговоров родителей, духовно воспитать ребенка помогут различные поездки и мероприятия. Социально активная жизнь делает человека уверенным в себе, помогает четко ориентироваться в мире, формировать правильные ценности, добиваться естественного развития. Кроме этого любая поездка подразумевает дополнительные знания о мире вокруг.

Внеклассные занятия должны быть разноплановыми

Посещение театра - одна из форм нравственного воспитания

При этом важно чтобы родители не только отправляли детей в такие классные поездки или поручали их бабушке. Важно, чтобы они также организовывали такое нравственное воспитание и получали удовольствие от таких поездок или дел. Детей во многом воспитывают не слова или поездки, их личность определяет пример старших, духовно он имеет подавляющее влияние на возможности развития ребенка. На него дети не только равняются и стремятся быть похожим в самом маленьком возрасте, именно положительный пример они попытаются превзойти по достижению взрослого возраста.

Духовно-нравственное воспитание - один из аспектов воспитания, направленный на усвоение подрастающими поколениями и претворение в практическое действие и поведение высших духовных ценностей.В наш век тотальной компьютеризации, когда дети много времени проводят за компьютером, в результате чего язык детей и подростков становится убогим, скудным, а компьютерные игры отупляют мозг и развращают душу, возрастает значение литературы..

Эту задачу вполне могла бы решить мировая литература. Но чтение классической литературы сегодня не очень модно. Миссия преподавателей иностранных языков как раз и заключается в том, чтобы, в процессе изучения языка, привить любовь к чтению произведений великих мастеров мировой литературы. И через чтение, на положительных примерах, прослеживая порой печальные судьбы героев, пробудить в юных душах высокие чувства сострадания, сочувствия, сопереживания, добра и человечности

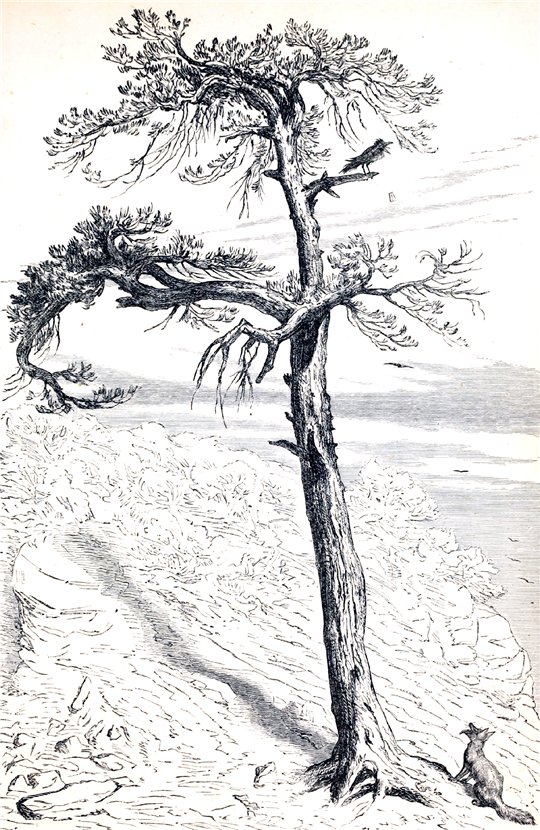

На примере басен Ж де Лафонтена я хотела бы проиллюстрировать всё выше сказанное. .

Скачать:

Предварительный просмотр:

«Воспитание духовно-нравственных качеств детей посредством ценностей мировой литературы»

Духовно-нравственное воспитание - один из аспектов воспитания, направленный на усвоение подрастающими поколениями и претворение в практическое действие и поведение высших духовных ценностей.

В системе образования целенаправленный процесс взаимодействия педагогов и воспитанников, направленный на формирование гармоничной личности, на развитие её ценностно-смысловой сферы, посредством сообщения ей духовно-нравственных и базовых национальных ценностей. Под «духовно-нравственными ценностями» понимаются основополагающие в отношениях людей друг к другу, к семье и обществу принципы и нормы, основанные на критериях добра и зла, лжи и истины.

В наш век тотальной компьютеризации, когда дети много времени проводят за компьютером, в результате чего язык детей и подростков становится убогим, скудным, а компьютерные игры отупляют мозг и развращают душу, возрастает значение литературы.

Как спасти это компьютерное поколение? Конечно же обратиться к высшим духовным ценностям, к библейским истинам, к тому, что вечно.

Применительно к духовно-нравственному воспитанию выделяют следующие высшие духовные ценности:

- индивидуально-личностные (жизнь человека, права ребёнка, честь , достоинство);

- семейные (отчий дом, родители, семейный лад, родословная семьи, её традиции);

- национальные (образ жизни, поведения, общения; Родина, святыни страны, национальная геральдика, родной язык, родная земля, народная культура, единство нации);

- общечеловеческие (биосфера как среда обитания человека, экологическая культура , мировая наука и культура, мир на Земле и так далее).

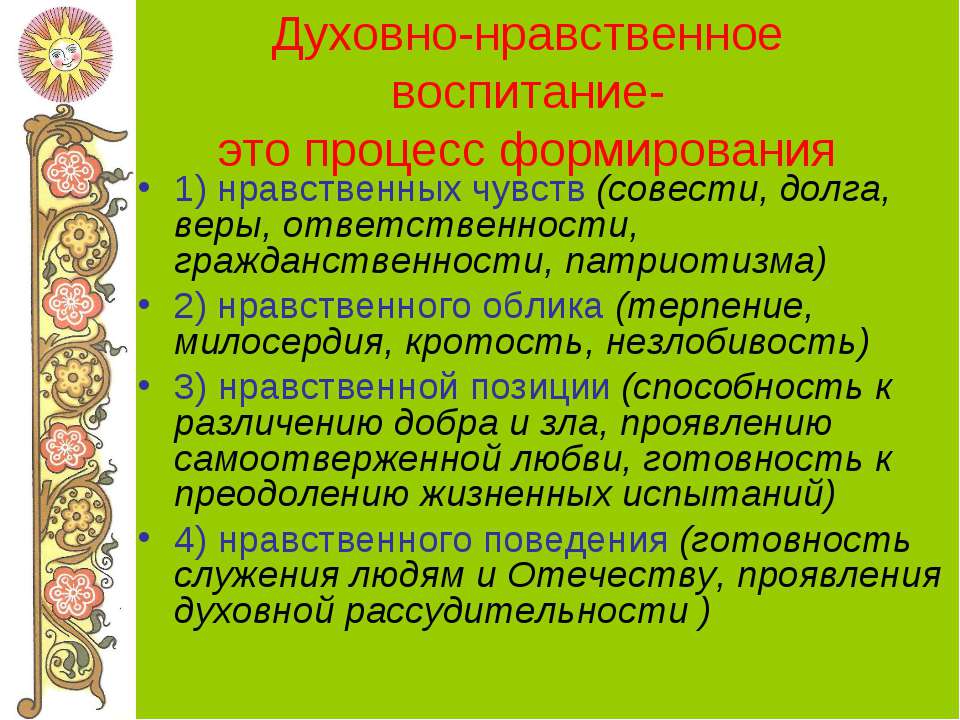

По словам учёного В. И. Павлова, духовно-нравственное воспитание личности направлено на формирования её:

- нравственных чувств - совести , долга , веры , ответственности, гражданственности , патриотизма ;

- нравственного облика - терпения , милосердия , кротости , незлобивости ;

- нравственной позиции - способности к различению добра и зла , проявлению самоотверженной любви, готовности к преодолению жизненных испытаний;

- нравственного поведения - готовности служения людям и Отечеству, проявления духовной рассудительности , послушания , доброй воли .

Как пробудить все эти замечательные качества в юных рациональных прагматиках? Эту задачу вполне могла бы решить мировая литература. Но чтение классической литературы сегодня не очень модно. Миссия преподавателей иностранных языков как раз и заключается в том, чтобы, в процессе изучения языка, привить любовь к чтению произведений великих мастеров мировой литературы. И через чтение, на положительных примерах, прослеживая порой печальные судьбы героев, пробудить в юных душах высокие чувства сострадания, сочувствия, сопереживания, добра и человечности.

Мы хотели бы представить Вам несколько примеров из французской литературы, подтверждающих выше сказанное.

ЖАН ДЕ ЛАФОНТЕН

Басня – стихотворный, короткий, нравоучительный рассказ. Герои басни – не только люди, но и предметы, животные, растения, которые приобретают определённые человеческие качества. Для басни характерна иносказательность, что не мешает нравоучению. Специфическая особенность басни в том, что в начале или в конце обычно формулируется мораль – то поучение, которое и раскрывается в тексте басни.

Первые басни сочинялись еще в глубокой древности. Тогда, во времена античности, наиболее знаменитым баснописцем был

Эзоп

. И именно с перевода его басен и начнет свое басенное творчество еще один знаменитый баснописец Нового времени (XVII век) – Жан Лафонтен. Несмотря на богатое творческое наследие этого человека (стихи, поэмы, сказки и рассказы в стихах, и даже проза), потомкам Лафонтен запомнился прежде всего как баснописец, во многом изменивший существовавший прежде басенный жанр.

Лафонтен стал подлинным новатором данного жанра.

Любопытно, что мораль басен Лафонтена может вызвать неоднозначное отношение читателя. Так, к примеру, он не поучает, а констатирует факт, что хитрые и ловкие обычно берут верх над добрыми и простыми людьми. А также убеждает читателя в том, что бедным и бесправным не стоит бороться с обстоятельствами и несправедливостью, а нужно всего лишь приспосабливаться к той жизни, которой они вынуждены жить, и примириться со злом.

Новаторство Лафонтена заключалось в том, что нравоучительная мораль в его баснях отходит на второй план. Гораздо важнее автору было высказать собственные мысли и чувства. Для его басен характерны философские размышления, многочисленные лирические отступления. Часто прямое назидание в басне сменяется трогательным и забавным сюжетом. Поэт сумел не только передать в баснях обобщенный типаж, но и сохранить индивидуальность своих героев.

Язык басен Лафонтена отличается живостью и оригинальностью. В них широко отражены фольклорные традиции. Басни написаны вольным стихом – ясным, чётким и выразительным. Яркости образов способствуют и разнообразные художественные средства: народные обороты, архаизмы, профессионализмы, пословицы и поговорки, провинциализмы. Басни Лафонтена похожи на краткое, но очень яркое театральное представление, разыгранное комическими актёрами.

Благодаря Лафонтену литературный жанр басни значительно расширяет свои творческие возможности. Его опытом и приёмами в дальнейшем смогли воспользоваться все последующие баснописцы, в том числе и русские поэты XVIII – начала XIX века. У Лафонтена учились и Сумароков, и Хемницер, и Измайлов, и Дмитриев, и даже знаменитый Крылов . Народное содержание басен объединяет этих двух авторов, творивших в разное время и завоевавших, благодаря своему творчеству, мировую славу. Сам Пушкин восхищался «Сказками» Лафонтена, считая их вершиной достижений шутливой западноевропейской поэзии.

Именно художественные открытия Лафонтена предопределили дальнейший путь развития жанра басни в мировой литературе, наделив их автора многовековой и неувядающей славой.

Заяц и Лягушка Лев и Мышь

Заяц и Лягушка

Мораль: Да, для меня теперь уж нет сомненья:

Как ты ни будь труслив, найдётся, наконец,

Тот, перед кем и ты окажешься храбрец».

Лев и Мышь Мораль: Читатель, истину любя,

Примолвлю к басне я, и то не от себя.

Не попусту в народе говорится:

Не плюй в колодец, пригодится

Воды напиться.

Ворона и Лисица Лев и Комар

Ворона и Лисица

Мораль:Уж сколько раз твердили миру,

Что лесть гнусна, вредна; но только всё не впрок,

И в сердце льстец всегда отыщет уголок.

Лев и Комар

Мораль: Бессильному не смейся.

И слабого обидеть не моги!

Мстят сильно иногда бессильные враги.

Так слишком на свою ты силу не надейся!

Сотрудничество с церковью

Духовно-нравственное воспитание учащихся на основе христианских ценностей

Тамара Николаевна Петровская, учитель русского языка и литературы

ГУО «Средняя школа №6 г. Слуцка»

Почему нужно заниматься духовно-нравственным воспитанием на основе христианских ценностей? Потому что развал страны начинается с развала душ. Это закон бытия. О нем свидетельствуют многочисленные факты мировой истории.

А развал душ начинается с развала смысла жизни. Ведь именно смысл жизни пробуждает мужество, ставит моральные границы, через которые не может переступить человек, если только не уничтожит духовно-нравственную часть себя, не заглушит свою совесть. Но развал душ плох не только потому, что поражает страну и жизнь в ней. Душа сама по себе самоценна. Она является главным содержанием жизни. «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» (Мф. 16:26). «Дом человек построит, а сам расстроится. Кто ж в доме жить будет?» - размышляет герой «Котлована» Андрея Платонова.

Все силы души, отлученные от Божьей красоты, Истины, Святости, не знающие слова «добродетель», предающиеся злу, не верящие ни во что, все эти силы приходят в расстройство, становятся негодными.

Вот почему вера должна быть частью нашей жизни.

Когда мы говорим о вере, мы неизбежно приходим к вопросу осмысления существования Бога. И здесь я хотела бы обратиться к высказываниям известных всему миру людей.

Макс Планк. Немецкий физик-теоретик, основатель квантовой механики.

«Куда бы мы ни обращали наши взоры, каким бы ни был предмет нашего наблюдения, мы нигде не находим противоречия между наукой и религией. Мы, скорее, констатируем их абсолютную гармонию в основных пунктах, особенно в области естествознания. Как религия, так и наука, в конечном результате, ищут истину и приходят к исповеданию Бога».

Луи Пастер. Французский микробиолог и химик, основатель современной микробиологии и иммунологии.

«Потомки в один прекрасный день от души посмеются над глупостью современных нам ученых-материалистов. Чем больше я изучаю природу, тем более изумляюсь неподражаемым делам Создателя».

Александр Пушкин

«…Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания… Его вкус становится понятным, когда начинаешь читать.., потому что в нем находишь всю человеческую жизнь. Религия создала искусство и литературу; все, что было великого, все находится в зависимости от этого религиозного чувства, присущего человеку так же. Как и идея красоты вместе с идеей добра… Поэзия Библии особенно доступна для чистого воображения. Мои дети будут читать Библию вместе со мною…»

Русский философ Иван Ильин сказал:

«Жить на свете – значит, выбирать и стремиться; кто выбирает и стремится, тот служит некоторой ценности, в которую он верит. Все люди верят: и образованные, и необразованные, и умные, и глупые, и сильные, и слабые. Одни сознают, что они верят, другие верят, не сознавая этого. Одни знают и то, что они верят, и то, во что они верят, а может быть и то, на каком основании они верят.

Но вера всегда остается первичной силой человеческой жизни – совершенно независимо от того, понимают люди это или нет».

Если мы продолжим мысль Ильина и спроецируем его слова на сегодняшних наших детей, то перед нами неизбежно встанет вопрос: а во что верят наши дети? Поколение их родителей, воспитанное на советских материалистических воззрениях и беспределе 90-ых… Какую веру и веру во что прививает оно своим чадам? На этот вопрос не ответить одним словом. Но мы видим результаты такого воспитания, они налицо.

Свято место пусто не бывает! Так гласит русская пословица. Место христианских ценностей в душах наших детей займут другие. Только вот к чему это приведет?

Давайте обратимся к словам великого педагога К.Д.Ушинского.

О значении христианства в жизни человека .

«Христианская идея выведена из глубокого понимания души человеческой и ее законов. Такого глубокого понимания души и ее свойств мы не встречаем нигде больше: ни в философско-религиозных системах Востока, ни в философских системах классического дохристианского Запада».

О значении христианства в деле воспитания.

«Все, чем человек, как человек, может и должен быть, выражено вполне в Божественном учении, воспитанию остается только прежде всего и в основу всего вкоренить истины христианства».

Сегодняшний процесс воспитания в школе мы с полной уверенностью можем назвать материалистическим. Давайте посмотрим, что говорил Ушинский о материалистическом воспитании.

Ушинский о материалистическом воспитании.

«Каждый, кто принимается за дело воспитания, прежде, чем сеять в душах детей семена материалистических воззрений, должен посмотреть на плоды, которые могут вырасти из этих семян: оправдание деспотической власти одного человека над другим, презрение к человеческой личности, равнодушие к праву и правде, полная бесправность отношений, уважение к одной силе, жестокость, словом, все те страшные явления, которые мы замечаем в обществах дикарей и разбойников».

О педагогике в свете христианства .

«Для нас нехристианская педагогика есть вещь немыслимая – безголовый урод, деятельность без цели и без результата впереди».

Нельзя не согласиться с этими словами. Ведь во все времена все народы проявляли особую заботу о духовно-нравственном воспитании своих детей – будущего семьи, нации, государства. В настоящее время эта проблема исключительно актуальна для нашего общества. Долгие десятилетия воинствующего атеизма, отрицающего духовную основу нравственного поведения человека, привели к искажению смысла понятия «духовность», подорвали нравственные устои семьи, создали фундамент для развития безнравственности в обществе, которая, в свою очередь, активно культивируется средствами массовой информации. В существующих условиях дети и молодежь теряют нравственные ориентиры, не умеют отличать добро от зла, красоту от безобразия, высокие человеческие чувства от низменных. Чтобы активно противостоять этим негативным явлениям, необходимо возрождать и развивать духовные традиции нашего народа, восстанавливать духовно-нравственное образование и воспитание подрастающего поколения.

Если уяснять сущность православной культуры, то следует учитывать следующее: именно православие является историеобразующим, культурообразующим, смыслообразующим элементом жизни нашего народа. Именно православие сыграло исключительную роль в жизнеустройстве нашего государства и общества, семьи и человека, нашей духовности и нравственности, нашей культуры и воспитания. Это обстоятельство может кому-то не нравиться, но не считаться с ним нельзя.

За многие века своего существования православие накопило колоссальный эстетический материал. Православная культура –это литература, включающая тысячи томов, написанных сотнями авторов, это иконы, в том числе и Андрея Рублева, и фрески Дионисия. Это богатейшие архитектурные традиции, это удивительная гимнография, объединяющая музыку и поэзию.

Одним из самых актуальных обстоятельств, характеризующих православную культуру, является то, что вся она была и остается духовно, нравственно, эстетически значимой, и одно это определяет необходимость ее изучения в наш прагматичный век.

Итак, в самом начале был 5-ый класс. И вот я на уроке литературы. Читаем мы Алексея Толстого. Отрывок из повести «Детство Никиты» . После прочтения, пересказа, анализа предлагаю написать детям творческую работу «Как отмечают новогодние праздники у меня в семье». Сдали они свои небольшие рассказы, я прочитала и ужаснулась.

Почему ставим елку, не знает никто. Новый год и Рождество Христово связал только один ученик. Подарки под елку и дары волхвов… Никто не знает. Почему звезда на елке (какая звезда, ее уже нет, есть «верхушка»).

Дети наши не знают ни-че-го о христианстве! В большинстве своем! То, что для нас естественно, для них грамота китайская. И как с ними изучать русскую литературу? Она выросла на христианстве, стоит на христианстве. Пропитана христианством.

Как объяснить детям, зачем ехал Илья Муромец к обеденке в Муром? И какая-такая это обеденка? Один ученик сказал: обед праздничный.

А почему Маша Троекурова просит Дубровского: «Пустите нас». Не «меня пустите», как, кстати, в черновике было написано сразу. А потом писатель зачеркивает и поправляет «пустите нас». «Поздно, я обвенчана» Это почему поздно. Она ж его не любит. «Точно, Верейского она не любит»,- говорят дети.

А Алена Дмитриевна, которую Кирибеевич поцеловал да обнял? Муж ее, Калашников, опричника на смертный бой вызывает. У детей опять глаза круглые… За что? За один поцелуй?! (дети наши сегодняшние в большинстве ведь на сериалах воспитаны)

Ребенок, который не знает основ христианской культуры, не поймет или понять ему будет очень непросто, что черт у Гоголя – не метафора, не сказочный герой, а реальное духовное бесплотное существо, против которого Вакула борется сознательно. И побеждает его, кстати, крестным знамением.

Наши дети не умеют и не привыкли смотреть внутрь себя, оценивать себя со стороны критически. А ведь христианство учит этому. В школе же учат быть креативным, свободным и независимым.

Коренной же мыслью христианской педагогики является следующая: если мы воспитываем детей для Бога, то мы освещаем и земную жизнь.

«Цель воспитания есть та же, как и цель жизни человеческой. Сама жизнь здешняя не иное что, как воспитание для будущей; а вся будущая – не иное что, как бесконечное воспитание для Бога», - пишет В. А. Жуковский.

Уроки русской литературы. Их воспитательную значимость трудно переоценить.

В четвертом веке Тертуллиан высказал замечательную мысль: душа любого человека уже по природе своей – христианка. Любой человек тоскует по Истине. Если даже он и живет по лжи, то ощущение Абсолютной Истины все равно не исчезает и нет-нет да и прорывается в человеке. В своем временном поведении человек может быть весьма далек от Истины, но природа его все равно остается христианской.

Так и русская литература. Она тоже по природе своей христианская. Хотя в реальности она этот принцип очень часто искажает. «Стремиться к небу должен гений», - пишет Пушкин в «Египетских ночах». «Русская литература ищет истину. Истина находится в Евангелии. Нельзя изучать литературу, игнорируя Евангелие. А вот Евангелие вполне обходится без литературы. Вера без культуры обойтись может, а вот культура без веры неизбежно погибает»

Ни одному из учеников не нравится старуха из пушкинской «Сказки о рыбаке и рыбке». Но многие из нас в жизни живут по законам этой старухи и смеются над стариком. Зачем же Пушкину понадобилось писать сказку? Разве он не знал, как живут люди? Знал. Но оставил для нас Евангельский критерий. И вся русская классика такая же. Разве мало среди нас Чичиковых разного масштаба? Зачем понадобилось Гоголю рисовать своего героя? Да потому что его интересует искажение Идеала. «Все книги наших великих классиков с одной целью написаны: чтобы читатели стали христианами» .

Литературу невозможно оторвать от процесса формирования духовно- нравственной личности. Из всех предметов школьного цикла она является главным помощником в этом нелегком деле.

Использование потенциала православной культуры дает возможность учителю и классному руководителю решать следующие образовательные и воспитательные задачи:

Изучение праздников и традиций годового календарного круга, образующих систему духовных ценностей и ориентиров жизни человека, семьи, общества.

Культурное и интеллектуальное развитие учащихся при усвоении нравственных норм и правил, выработанных на протяжении многовековой истории христианства на Беларуси.

Формирование потребности здорового образа жизни и умения с пользой для себя и близких проводить свободное время и праздничные дни.

Воспитание патриотических чувств, любви к традициям своего народа.

На протяжении трех лет в классе, в котором я являюсь классным руководителем, действовал кружок «Православные праздники и традиции».

Работа кружка дополнялась подготовкой и проведением паломнических поездок, экскурсий, а также исследовательской работой по изучению истории родного края.

Проведение паломнических поездок и экскурсий:

1.Участие в республиканской выездной конференции «Духовно-нравственное воспитание средствами православного краеведения».

2. Участие в республиканской научно-практической конференции «Православные святыни белорусского народа».

3. Участие в международной научно-практической конференции «Истоки духовной силы Н.В. Гоголя».

4.Экскурсионно- паломническая поездка в г.Туров.

5.Экскурсионная поездка в г.Могилев.

6.Экскурсионно - паломническая поездкав г. Полоцк.

Какова польза от участия в такихмероприятиях?

Польза огромная. Дети узнают смысл христианских праздников и знакомятся с традициями родного края на кружковых занятиях, а затем в паломнических поездках через беседы с живыми людьми.

Вот обычай ставить обетные кресты, описанный местными жителями. Это в Брестской области. Старожилы рассказали, что, по преданию, на этом месте маленькая девочка-сирота пасла коров. Целый день шел дождь, и ребенок стал молиться Заступнице Небесной о защите. И вот на этом месте в одночасье выросла дикая груша, под которой сирота и смогла спрятаться от непогоды. После чего она дала обет уйти в монастырь. Предание имеет реальное продолжение в наши дни. Когда образовывались колхозы, председатель приказал дерево выкорчевывать, дескать, земля колхозная, пахать надо, а религия,как известно, опиум для народа. Грушу выкорчевали с корнем гусеничным трактором, но… она выросла вновь. С тех пор и стали появляться здесь обетные кресты. Их ставят люди и дают при этом обет Богу. Кто-то – бросить пить, кто-то – не ругаться с соседом, ну и т. д.

Вот храм на территории Брестской крепости, храм, сохранившийся вопреки всякой здравой логике, потому что все вы знаете, что там происходило во время войны, сколько бомбежек пережила крепость…. Храм уцелел. Если присмотреться, видны своды, покалеченные, изуродованные, со следами пуль и артиллерийского обстрела. В беседе настоятель говорил, что их так и оставят, реставрировать не будут… В храме изумительно красивое паникадило, подаренное Леонидом Кучмой в бытность его президентом.

А вот икона Божьей матери в одном из деревенских православных храмов в Брестской области. Явственно чувствуются католические мотивы, а внизу вы можете видеть надпись. Это день, в который эту деревню должны были сжечь. За связь жителей с партизанами. Всех согнали и заперли в большом сарае. Ждали прилета офицера, который руководил операцией. А жители в это время стали молиться о спасении, просить Божью Матерь о помощи. В сарае. Все вместе. Офицер прилетел и отдал неожиданный приказ: акцию отменить, всех отпустить. Икона была подарена храму сравнительно недавно, в 80-ые, когда рухнула стена между Востоком и Западом. Привез ее из Германии на Полесье, в маленькую деревню, тот самый офицер. Он выжил, хотя за невыполнение приказа его разжаловали и отправили рядовым на фронт. Так вот этот офицер рассказал, что, когда он летел в самолете, в иллюминаторе вдруг увидел Деву необычайной красоты и услышал голос, который повелел ему огня не разжигать. Прошло около 40 лет. Икону с изображением этой Девы и привез офицер в храм, когда это стало возможным. А жители еще сразу после войны стали отмечать этот день, как день рождения всей деревни. В храме правится служба, потом накрываются столы, в этот день приезжают родные и близкие, чтобы еще раз помолиться и чтобы не забыть.

Вот кресты в Турове, растущие из земли. Живое свидетельство силы Божьей.

Чего больше в таких путешествиях-занятиях? Патриотического воспитания? Духовного? Нравственного? Сложно определить. Здесь все вместе: и нравственность, и духовность, и патриотизм. И земное, и небесное. Наверное, цель таких поездок: через земное научиться видеть небесное.

Конечно, потом будет классный час. И появляется желание узнать родной город глубже. Краеведческий музей, местный архив, беседы с мамами, папами, бабушками и дедушками. Наши истоки. Откуда мы? Что значил храм в жизни наших предков? Слуцкий пояс, Анастасия Слуцкая, Святая Праведная Княгиня София Слуцкая и Слуцкое Евангелие. Оказывается, нам есть что помнить!

Отдельно нужно остановиться на возможности проведения целого ряда классных часов, которые можно объединить под названием «Наши традиции». Обычно класс можно разделить на три группы. Осмысление наших традиций на трех уровнях: 1. Христианская история праздника; 2.Традиция празднования на Слутчине; 3. Попытка философского обобщения.

Например, Радоница. 1 уровень. Христианские истоки праздника. Донести пасхальную радость умершим. 2 уровень. Традиции празднования в Беларуси, конкретно, на Слутчине. Почему идем на кладбище, почему служим панихиду. Возможность собраться всем родным. 3 уровень. Радоница – это радость и память рода.

А вот праздник Крещения Господня. 1 уровень. Истоки праздника. 2 уровень. Крещенская вода, окропление водою жилища, обычай ставить кресты на Случчине. 3 уровень. Что значит «нести свой крест». Интересно отметить, что при попытке философского обобщения дети используют фотографии из паломнических поездок и создают своеобразные видеоролики на заданную тему.

Отдельно необходимо остановиться на такой форме работы как беседы со священником. Обычно они проходят на базе Слуцкой городской библиотеки. Беседы тематические (о совести, о значении семьи в нашей жизни, о христианских добродетелях). Беседы, приуроченные к таким праздникам как Рождество Христово, Пасха, Радоница, Покров Пресвятой Богородицы. Это неправда, что наши дети ничем не интересуются, что они растут потребителями. Это мы, взрослые, делаем их потребителями, если лишаем духовной составляющей жизни.

От духовного состояния человека, его нравственного поведения зависит то, станет ли он личностью, ориентированной на такие ценности как милосердие, сострадание, терпимость, забота, целомудрие, Любовь, уважение. На протяжении последних десятилетий атеистическая позиция педагогики привела к тому, что духовная основа нравственного поведения либо игнорировалась, либо отрицалась. В современном обществе понятие «духовность» зачастую трактуется поверхностно или превратно, что существенно осложняет решение основной задачи школы – воспитать личность, готовую к человеческому общежитию, делающую в самостоятельной жизни правильный нравственный выбор. В связи с этим актуальным для педагогов в настоящее время является переосмысление теоретических основ и практических методов духовно-нравственного воспитания учащихся с позиции традиционных народных принципов нравственности, основанных на незыблемых христианских православных ценностях.

«Современный мир переживает глубокий кризис – религиозный, духовный, и национальный. Из него необходимо найти выход. Этот выход надо каждому из нас найти прежде всего в самом себе, творчески создать его, убедиться и удостовериться в его верности. И только потом можно будет указать его другим. Надо самому начать быть по-новому . Обновленные люди, одолевающие соблазн, найдут друг друга. Найдя, они заткут новую ткань духовного бытия. Это единственный путь. Иного нет».

Список литературы

1. Воспитание здорового ребенка. Хрестоматия в двух частях. - М.: Паломник, 2004.

2. Жуковский В.А.Полное собрание сочинений в 12т. Т.11. СПб, 1902.

3. Ильин И.А.Почему мы верим в Россию. - М.:Эксмо, 2006.

4. Интернет - ресурсы : – http: // gool – is – real, n.

5. Лобастов Н.А. Записки сельского учителя. - М.: РОССПЭН, 2013.

6. Пушкин А.С. Полное собрание сочинений в 10т. Изд.3-е. - М.: Наука, 1964.

План изложения лекции

1. Общечеловеческие ценности как основа идеалов воспитания.

2. Проблема определения идеала в современных условиях.

3. Становление и развитие цели воспитания.

4. Задачи воспитания.

Общечеловеческие ценности как основа идеалов воспитания.

Многие авторы определяют цель воспитания как осознанный образ предвосхищаемого результата, на достижение которого направлены действия человека или группы людей: это предполагаемый идеальный результат деятельности.

Цель воспитания как социального явления – теоретическое обобщение и выражение потребностей общества в определенном типе личности, идеальных требований к ее сущности, индивидуальности, образованности, свойствам и качествам, умственному, физическому, нравственному, эстетическому развитию и отношению к жизни.

Цель воспитания задается обществом, государством или отдельными социальными группами (например, в системе частного или духовного образования. Но и там она обусловлена социальным заказом.

Без осознания воспитательных целей вся педагогическая деятельность теряет смысл.

В последнее время при определении цели воспитания все больше внимания обращается на систему ценностей , принятых в обществе.

Никандров Н.Д. отмечает, что «воспитание человека в духе ценностей и есть правильное решение проблемы целей воспитания». Что может выступать в качестве истинных ценностей в отечественной культуре?

(Цена, ценности – это изобретение западного рационалистического мышления).

В основе учения о ценностях – представление о потребностях человека. Чаще всего при определении потребностей опираются на А.Маслоу, который в качестве базовых считал физиологические потребности (удовлетворение голода, жажды, полового влечения и т.п.). Высшей потребностью он считал самоактуализацию (реализация своих целей, способностей, развитие собственной личности). Между этими двумя – низшими и высшими потребностями последовательно проявляются потребности безопасности (чувство защищенности, избавиться от страха), принадлежности и любви, уважения (одобрения, признания, почитания со стороны людей), эстетические потребности (гармонии, симметрии, красоты).

Из вышесказанного следует, что цель воспитания понимается как возбуждение стремления к удовлетворению не только органических, но и духовных потребностей в самоактуализации.

Однако, в этом перечне потребностей названы лишь те, которые связаны с ним самим. В этой системе отсутствуют важнейшие, присущие человеку потребности в системе мать-ребенок, врач, учитель и др. Всем им свойственны жертвенность, альтруизм.

Что на первое место выдвигается в качестве жизненных ценностей в современных западных и классических русских источниках. Так, в Англии Шотландский консультативный совет по содержанию образования ориентирует учителей:

«Когда мы воспитываем или обучаем, мы передаем ценности: ценности учения, уважения к себе и заботы о себе, уважения к другим и забота о них, чувства принадлежности и социальной ответственности.»

П.Ф Каптерев считал:

«Приготовление к разумной жизни есть главнейшая задача воспитания. Все должно подготавливать к непосредственному и опосредованному самосохранению, к родительским обязанностям, к гражданской жизни и к различным занятиям, доставляющим удовольствие, скрашивающим жизнь.»

Представление о гражданской жизни во времена П.Ф Каптерева неразрывно связано с православным христианским учением, и очевидны большое богатство и глубина понимания ими цели воспитания по сравнению с утвердившимися сегодня взглядом на воспитание, в том числе и в России, основанном на учении западных философов о ценностях.

Какие ценности выступают в качестве общечеловеческих?

Девять заповедей блаженства:

1. – смирение; 2. – покаяние и сострадание; 3. – кротость и незлопамятность: 4. – чистота сердца, свобода от греховных страданий; милость; 6. – жажда правды; 7. – душевный мир, жизнь в мире и согласии; 8. – твердость веры; 9. – терпение гонения за веру.

Смертные грехи:

1. – гордость; 2. – лихоимство; 3. – блуд; 4. – зависть, 5. – плотоугодие; 6. – злопамятность; 7. – уныние.

Побеждаются эти грехи добродетелями:

1. – кротостью и смирением; 2. – щедростью; 3. – противлением плоти; 4. – любовью; 5. – воздержанием; 6. – терпением и незлопамятностью; 7. – тщанием и трудолюбием.

В отличии от понятия ценностей в русской педагогике более принятым является понятие идеала. Это понятие шире и глубже, характеризует личностное отношение к цели.

«В понятие идеала входит творческое представление, созданное воображением, изображающее известную мысль, идею». Ценности передаются, идеалы формируются в результате творческого преобразования «мыслительных данных».

П.Ф.Каптерев утверждал, что сокровенный идеал русского человека воплощается в жизни и деятельности святых подвижников, мужественных защитников Отечества, сослуживших государству крупную службу.

2.Современные педагоги (Б.Г Лихачев) утверждают, что основными источниками ценностей являются: воля к жизни, любовь к природе, единение с человечеством. Среди них есть ценности вечные (духовно-религиозные, нравственные, трудовые экологические), преходящие (идеологические, политические, ценности жизненно-практической ориентации), устойчивые ментально-этнические (традиции, обычаи, черты национального характера).

Лихачев Б.Г. утверждает, что представители каждого общественного слоя имеют свою шкалу ценностей, развитие которых зависит от объективных потребностей, от отношения к ним общественного сознания, от рпопаганды.